1965年生まれ。標茶町出身。効果音やBGM、携帯電話の着信メロディなど、音に関する製品やサービスを提供。2007年に音声合成ソフト「初音ミク」を発売して大ヒットとなる。その後、「鏡音リン・レン」「巡音ルカ」などのソフトを製作・販売している。現在、札幌市と提携しながら、さっぽろ雪まつりなど、イベントの企画・運営や観光PRにも関わっている。

どんなことをやっているかというと、“音”を売るっていう商売をしています。“音”っていうとあまりイメージが湧かないかもしれないけれど、例えばゲームだったらゲーム内に効果音って出てくるでしょ。恐竜の鳴き声だったり、不気味な雰囲気とかアイテムを獲った時の音だったり、いろんな音があるよね。あれも“音”ですよね。あとテレビやドラマを見た時にも、シーンに応じてBGMが流れたりとかっていうのも。

それで、コンテンツを作るときに“音”っていう材料が必要であって、そういう材料を専門に扱う会社としてスタートしたんです、17年前に。うちの会社では“音”を売るってことが商売で源なんですが、それが派生して、携帯の「着メロ」とか「着うた」といった携帯電話の中で使う“音”っていうものもあって、そういうものを配信することも手がけています。

あと、歌も“音”だね。初音ミクも歌を歌う。人の声っていう“音”を合成する技術を開発して、それを販売すると、ニーズがあればそういったものは受け入れられて、ビジネスになるわけであって。効果音みたいなのもそうだし、僕らは“音”に注目してこだわって、新しい時代に合わせた“音の製品”とか、サービスを作って世の中に提供している会社です。

でも、コンピュータを使えば、楽器のその音をシュミレートするってこともできるんです。例えば、ピアノやドラムって部屋に置いたら座るところがなくなるし、うるさくなるから置けない。でも、コンピュータの中には置けるんですよ。ソフトをインストールすることでコンピュータの中に置くことができ、自分のパソコンがあたかもドラムのように、リズムを作ったりできるんですね。

それで、同じように人の歌声を合成することができるソフトがあるんです。それを使うと歌を歌う人がいなくても、例えば可愛い16歳の女の子のキャラクターによって歌を歌ったり、曲を作ることができるわけですよね。

まず、「VOCALOID」というヤマハが作った技術があって、それをどんな風に役立てて、多くの人々に使ってもらえるかってことを誰も知らなかったんだ、その当時は。それで、うちの会社は“音”を売ることをずっとやってきていて、“音”に関していろんなことに取り組んでる会社なので、VOCALOIDという技術はきっと何か新しいことに使えるはずだ、ってことでできあがった一つが“初音ミク”です。

でも初音ミクは僕らの会社が作った最初のVOCALOIDじゃないんです。最初のVOCALOIDは“MEIKO”。MEIKOは2004年11月生まれだから、みんなが小学生の時だね。MEIKOが最初のソフトなんだけど、そこでいろんなことを勉強したんです。どうやったらソフトが売れるか、どういう風に作るといい音色で歌を合成することができるかってそういうことをMEIKOで経験して、その上でさらに良いものを作ろうってことで取り組んだのが“初音ミク”なんですね。どうして初音ミクが生まれたっていうのはそういうことです。 MEIKOの次にKAITOが生まれ、初音ミクは3番目です。

(ドイツ語で歌わせている曲がありましたよね?)

ドイツ語はないけど、そんなように歌わせているのはある。多国語の言葉で近い日本語を当てはめて、調整して歌わせるって感じです。

(初音ミクの好きな曲や好きなキャラクターは?)

好きな曲はたくさんありすぎて分からないね。キャラクターもみんな好きです。

(書籍化については?)

書籍化は新しい傾向ですよね。曲から小説になるとかマンガになるとか。新しいコンテンツの作り方なのかな、と思います。

![]() グッドデザイン賞、北海道新聞文化賞特別賞など数多くの賞を受賞

グッドデザイン賞、北海道新聞文化賞特別賞など数多くの賞を受賞

![]() 社員専用のロッカー。かくれミク発見!!

社員専用のロッカー。かくれミク発見!!

けど、それを維持するのは大変かもしれないね。続けてやっていけるのは、自分がやりたいと思っちゃっていることを受け入れてくれるたくさんの人がいるからですね。自分がやっていてよかったなとかすごく楽しいと思う瞬間ってのは、お客さんが喜んでくれるときですね。そのお客さんがたくさんいたら自分もやっぱり続けていきたいと思うでしょ。

まず自分が好きなことをやるってことは大切なことであって、自分の好きなことがみんなに喜んでくれるから、自分もやりがいが出てくる。だから続けられるんです。

まあ、そういうのを考えるのが社長の仕事です。どうやったらお客さんに喜んでもらえるのかとか、もちろんお金を動かすってのも大切なんだけど、会社でみんなを養っていくっていうか給料を払っていくためにね。それも大切だけど、それだけでなくて、どうやって世の中を良くしていくか、とかいろんな人に前向きになってもらうとか。

例えば“ミク”なら、よい音楽・よいイラスト・よい動画をどうやったらたくさん世の中の人たちが作ってくれるかなぁとか、そういうことを考えて、これでいこうって、みんなに言って実際にそれをやっていくっていうのが社長の仕事ね。だから、それが楽しいと思うか大変だなと思うかは、ちょっと分かんないけど。僕はやっていて、すごく楽しいです。

会社を作ったいきさつは、僕もバンドやってて、音楽を作ったり演奏するのが好きだったのね。自分でそういう活動していて、自分が演奏する音楽とか録音したデモっていうか、活動すると曲を作りますよね。

それを昔はインターネットがないので、作った曲は友達くらいにしか聞かせる人はいなくて、それだとつまらないから、そういうときにアメリカの雑誌に個人広告を載せるスペースがあって、そこにちょっとお金を払って、自分の音楽を広告でPRすれば、自分の音楽を世界中の人に聞いてもらえるかもしれないし、面白いなって思って、雑誌に広告を出して、自分の“音”とかを売ったんですよ。

そうすると世界中から問い合わせがあって、いろいろとやり取りしていくうちに、世界中の人が作った音とかを売らないかい?ってオファーが来て、売ったらそこそこ売れたんですよ。それで、規模が大きくなってきたんで会社にしなきゃいけないなってことで始めました。

(何か1つ、自信のあるものがあったらいいってことですか?)

英語を話せることができればどこに行っても交流できるし、ギターを演奏することができればどこに行ってもギターで友達になれる。

(英語は話せるのですか?)

話せるというか、がんばって話してますよ(笑)。

あとは、ソーシャルメディアを使って自分の情報をどう出していくか、どうしたらお客さんに喜んでもらえるか、いろんな新しいイラストとか音楽とか一般のアマチュアの人たちが作るものをもっとたくさん広げるためにはどうしたらいいか、などを普段から考えてやっているんだけど、そういうことはほかの人も同じように考えれば同じことができるわけ。

だから、今までは北海道や札幌の企業っていうのは、たくさん補助金くれませんかって、東京にお願いしてきている。お金を持ってきて新幹線を作るとか道路を整備するなど、土建屋さんがすごく強い。土建屋さんは東京とか政治家に頭を下げて頼んで、とにかくたくさんお金を北海道に落としてもらって、そうすると土建屋が儲かって北海道の経済は回ってきますよね。それって生産的じゃないと思う。だってお客さんに喜んでもらいたいってことではなく、道路を作るために東京に行って政治家からいかにお金をもらえるか、ってなわけでしょ。

社長の仕事っていうのは、そんなんじゃなく、いかに喜んでもらうかとか、いかにおいしい大根を作るかとか、どうやったらおいしいチーズにするかとか、そういうことに注意を向けるべきであるわけで、今まではそうじゃなかった。ミルクをどれだけ作れるか、それはミルクがおいしくなくても別にかまわない、だってとれたミルクはそのままミルクというかたちで出荷するだけだし、たまねぎとかも別に加工するわけじゃなくて、何トン取れましたとかをホクレンとかに持ってくと、それは自動的に買ってくれるから。努力しなくても補助金が動いてくれるから、一定の売り上げがあったわけ。そういう時代が過去にあったけれど、今はそういうのは、日本が貧乏になってきたから、なかなかできなくなってきてるわけさ。

だから、国や政治家に頭下げて「お金恵んでください」とかって言うことにがんばるんじゃなくて、「どうやったらこの牛乳からおいしいチーズを作ってみんなに喜んでもらえるかな」とか「どうやったら自分のイラストを使ってこのパッケージをかっこよく見せて、もっとたくさんの人に買ってもらう」とか、そういう方向に頭を使っていったほうが全然楽しいでしょ。だから、今後の抱負は僕もそういう風にしていくし、僕らのお客さんもそういう風になってほしいし、君たちをはじめ、北海道とか札幌の学生たちもそういう風になれるように、初音ミクを使って何か音楽を作るコンテストやイベントのようなことを北海道でやっていきたいですね。

|

今まさに流行中のボーカロイド。初音ミクの生みの親である伊藤さんは、こう私たちにアドバイスをくれました。「外国語と楽器をやるとよい。」ことばが通じると人間はよりよい関係が築けます。また、音楽でつながることができるとなれば、そこにはことばで言い表すことのできない絆ができます。ことばと楽器、自分と世の中をつなぐ2つのツール。これらのツールは同じ『音』。音を通してたくさんの人たちと関わっていくことの大切さを感じた取材でした。ありがとうございました。 |

|---|

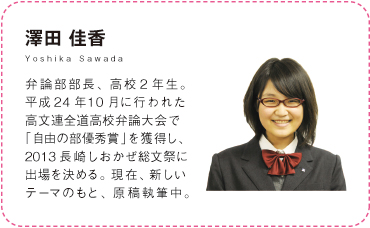

入部のきっかけ

弁論部で活躍する彼女でも、自分から何かを発信することが昔から得意だったというわけではない。札幌大谷中学の文化祭で生活体験文を発表したことがきっかけ。読んでいる姿を見た顧問の先生に誘われて弁論大会を見たとき、魅力を感じ、入部を決めたそう。

意識を高く、かわいらしく

弁論の原稿は新聞やテレビ、本や取材した話をもとに書いているという。「気になったことがあったらすぐにキャッチできるように、常にアンテナを張りめぐらせている」と意識の高さがうかがえた。また、元気の源は「好きなアイドルグループの曲を聴くこと」と、かわいらしい面も見せてくれた。

人の心にひびくように

弁論部に入ってから、多くの人の前で話すことにあまり緊張しなくなり、さらに自分の意見をしっかりと持てるようになったという。8月の全国大会に向けて、「賞はとるものではなくていただくもの。聞いている人の心にひびくように全力を尽くしたい」と語ってくれた。

クリプトン

クリプトン